家族など身近な人が亡くなったときは、動揺してしまうものです。

お葬式を終えたのもつかの間、亡くなった後の諸手続きをしなければいけないことに気付きます。

その中には期限が設定されているものもあり、慌てることも。

しかし、事前にシミュレーションをしておけば、少しは冷静に対処できると考えます。

この記事を事前に読んでいただければ、「こんなことをするんだな」と何となくでも頭に残るように書きました。

その上で、相続や税等について、正確な情報が必要な場合は、専門家に依頼をしてください。

実際の手続きは、専門家に任せることはあっても、基礎知識や相場を知っておくことは、動揺する心理を突いたぼったくりから身を守ることに繋がります。

0と1は違います

身近な人が亡くなったときにやること

相続時に必要なことはざっとですが、次の通りです。

いっぱいあるように見えますが、基本的には電話やメールをして、指示される手続きをしていけば大丈夫です。

ただし、太字のものは、専門知識が必要だったり、時間が必要だったりするため専門家にお任せした方が望ましいものです。

自分で出来る人も、もちろんいらっしゃいます。

- 死亡届の提出、埋火葬許可証の交付申請(7日以内、葬儀社が代行することもある)

- 健康保険証返却(会社員の場合5日以内、その他は14日以内)

- 世帯主変更届(14日以内、新世帯主が明らかな場合不要)

- 年金支給停止(厚生年金については10日以内、国民年金については14日以内)

- 未支給年金請求、遺族年金請求

- 生命保険金請求

- 医療保険解約

- 準確定申告用に所得控除証明を発行してもらうように、保険会社に連絡

- 電気・ガス・水道支払いの名義変更

- 火災保険・地震保険の名義変更

- インターネットの名義変更

- 携帯電話の解約

- クレジットカード解約

- 自動車の名義変更もしくは売却

- 自動車保険名義変更もしくは解約

- サブスクの名義変更もしくは解約

- 準確定申告(4か月以内)

- 預金通帳など財産や借金など負債の確認

- 葬祭費・埋葬料の請求(健康保険組合)

- 銀行口座の名義変更

- 持ち家・土地の名義変更

- 相続税の申告(10か月以内)相続放棄(3か月以内)

いっぱいあるように見えますが、不明な点は電話などで聞けば良いので、焦らず、1個ずつやっていきましょう

準確定申告

納税の必要がある場合は、相続人が相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内に申告・納税をする必要があります。

準確定申告の対象になる所得は、被相続人が亡くなった年の1月1日から亡くなった日までに発生していた分です。

こちらの相続サポートセンターさんのホームページが参考になります。

基本的には、確定申告と同じ要領で行うことになりますが、自分ではできなさそうと思った場合は、税理士など専門家に相談したり、委託したりすることになります。

【令和4年】準確定申告の手順|期限・作成方法・申告不要なケースを解説 (vs-group.jp)

所得等によって、準確定申告の要不要が分かれるので、一度税理士に相談するのが良いと思います

専門家にお任せした方がよい手続き

お葬式で「小さなお葬式」を利用すると、お葬式の3日後くらいに電話があり、「相続の窓ぐち」を紹介されます。

葬儀・葬式・家族葬なら【小さなお葬式】公式サイト|生前準備から葬儀後まで全てサポート (osohshiki.jp)

今回は、この「相続の窓ぐち」を利用した場合の専門家にお任せした方がよい手続きについて書きます。

「相続の窓ぐち」は、小さなお葬式とNCP相続センターが提携している相続手続きサービスです。

各プランの料金は「小さなお葬式」を利用した人の料金です。

また、プラン内容や料金は変更になることもあります。

- TEL:0120-137-506

- 受付時間:10時から19時(土日祝も営業)

「相続の窓ぐち」(小さなお葬式×NCP相続センター)を利用した場合

専門家に相続の手続きを依頼する場合、当然ながら自分に合ったところを利用するのが良いと思います。

人生でそう何度もあることではないので、私も他のところと比較して推奨することはできません。

ここでは、各手続きでどんなことをするのか、「相続のまどぐち」を利用した時の相場感を掴んでいただければと思います。

自分で預金名義の変更をするのはしんどい。

ネットで調べた限りでは、相場として妥当と考え、「相続のまどぐち」を利用しました

プラン内容や料金は変更になることもありますので、御了知おきください。

銀行口座の名義変更(解約)プラン

各金融機関(銀行口座など)を調査し、亡くなった人の預貯金の名義変更・解約(払い戻し)に必要な書類の収集や手続きを行うプラン

基本料金:金融機関1箇所につき税込み55,000円

金融機関は、名義人の逝去を確認したら口座を凍結するため、お金をおろすには正式な相続手続きが必要です。

- 戸籍収集の代行(相続人の確定)

- 相続人押印書類の郵送手配(宛先5名まで)

- 金融機関での名義変更・払い戻し

- 相続関係図の作成

- 遺産分割協議書の作成(原則として金融資産についてのみ)

- 交通費、郵送費、戸籍等の取得費用などの実費は別途必要

- 預貯金や株式の合計が2,000万円以上を超える場合は、別途料金加算

私の場合、銀行解約に必要な書類集めは依頼して、銀行での解約手続きは自分でやりました

そうすると、半額以上お安くなりました

銀行が遠方なら、時間や交通費もかかるので丸ごと依頼した方が良いと思います

持ち家・土地の名義変更プラン

持ち家、土地など不動産の名義変更に必要な書類の収集や手続きを行います。

基本料金:税込み104,500円

- 戸籍収集の代行(相続人の確定)

- 相続関係図の作成

- 相続人押印書類の郵送手配(宛先5名まで)

- 登記申込書類及び添付書類の作成

- 遺産の簡易査定(相続税申告の有無確認)

- 遺産分割協議書の作成

- 不動産名寄帳調査

- 法務局での登記申請、権利書の納品

2021年4月の法改正により、相続による名義変更(相続登記)が義務化され、放置しておくと10万円以下の罰則が発生するようになりました。(2024年4月から施行。ただし、施行日前の相続にも適用される。)

- 交通費、郵送費、登録免許税(固定資産評価額の0.4%)、戸籍等の取得費用などの実費は別途必要

- 上記は、標準的な居住用住宅(土地1筆、建物1戸)の料金。それ以外に不動産がある場合は、別途料金加算

- 不動産価格が2,000万円を超える場合には、別途料金発生する可能性あり

自分では、もはやできない領域になりました

相続税の申告プラン

相続された資産が基礎控除額を超える場合は、相続税の申告が必要となります。

相続税の申告に必要な書類の作成、及び税務署への提出などを行うプランです。

費用:亡くなった人の資産総額の0.5%から1.5%

費用は、資産内容、業務量、申込日により決まるとのことです。

相続税の申告は期限が決まっており、相続の開始を知った日から10か月以内に行わないと、相続財産に対して最大40%の追徴課税が発生する場合もあります。

手続き開始から完了まで目安として約6か月かかるようで、申告期限に近づくほど、料金が高くなるようです。

相続税がかかる人は、日本全国で亡くなった人の8%ほどです。

相続税が掛かる人は、まだまだ少数派なのですね

ただし、相続税申告割合は10%を超えています。

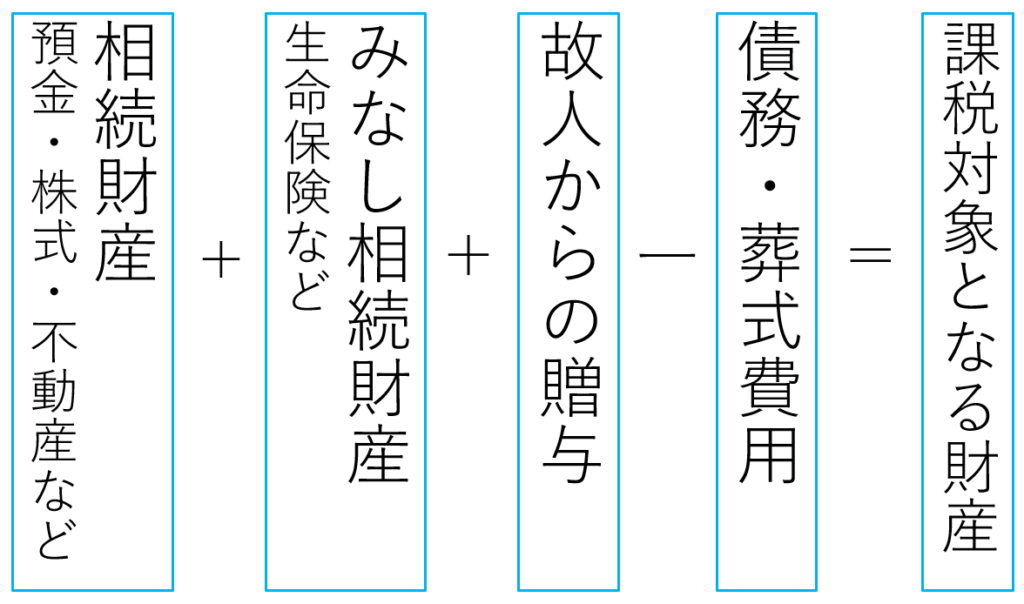

課税対象となる財産は、簡単には次の式のようになります。

相続財産

故人が生前に所有していた財産で、金銭で換算できる価値のある財産をいいます。

預貯金、株式、土地、建物、ゴルフ会員権、債券、相続開始時に支給時期の到来していない給料など

ご参考までに、財産としてカウントされる意外なものとしては、以下の通りです。

- 故人が自動車を保有していた場合、売却額やその時点での相場

- 配偶者などが故人の給料から、自分の預金にへそくりとして移動していた預金や現金

「これも財産になるの?」というのが意外と多い

こういう難しい部分があるので、専門家に任せたいところです

みなし相続財産

死亡を原因として、相続人が受け取った財産をいいます。

- 生命保険金 故人が保険料を負担し、死亡によって支払われる保険金

- 死亡退職金 死亡によって支給される退職金で、死後3年以内に支給が確定したもの

- その他保険の解約返戻金

故人が家の火災保険や自動車保険を契約していた場合、配偶者などに名義変更したり、解約したりしますね。

その契約していた保険の解約返戻金の評価証明書を取得し、故人の財産にカウントします。

保険は名義変更or解約して終わりだと思っていたら、しっかり財産としてカウントされる

非課税財産

相続税の課税対象とならない財産のことです。

- 墓地、墓石、祭具、仏壇、仏具など(生前に購入したもの)

- 生命保険金、死亡退職金のうち一定額

生命保険金、死亡退職金の非課税額

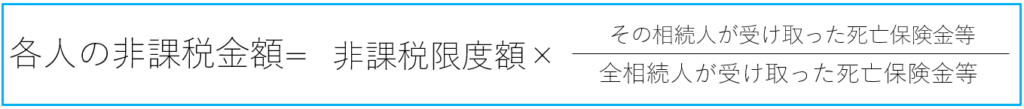

相続人が生命保険金や死亡退職金を受け取ったときは、それぞれについて、次の計算式で求めた金額が非課税限度額となります。

非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数

相続人各人の非課税金額は、次の計算式で求められます。

法定相続人が配偶者と子供2人の3人の場合、500万円×3=1,500万円まで非課税ということです

ただし、相続を放棄した人が受け取った保険金等については、非課税の適用はありません。

故人からの贈与

相続人が、相続開始前3年以内に故人から贈与を受けた場合、相続財産として加算します。

このときの価格は、贈与時の価額となります。

2024年1月1日以降の贈与から、相続開始前7年の贈与の対象になることが決まりました

(2024年1月1日以降の相続から7年前の贈与が生前加算されるという意味ではありません)

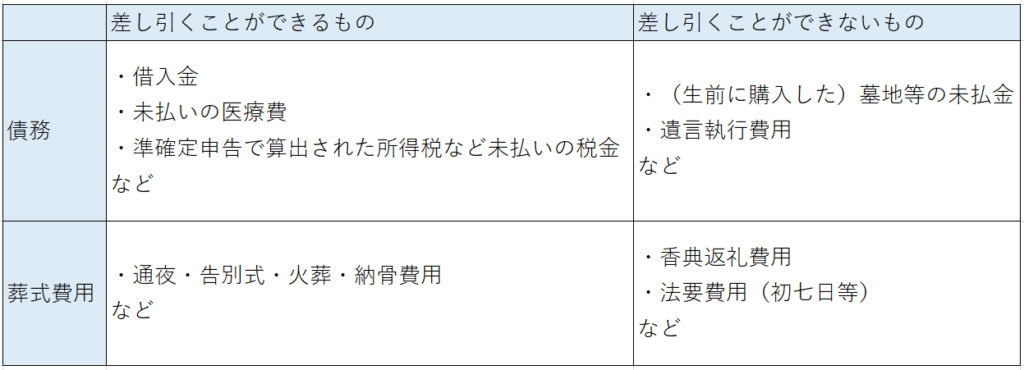

債務・葬式費用

債務

亡くなった人から、債務(借入金など)を承継した場合は、その債務をプラスの財産から差し引くことができます。

葬式費用

葬式費用を負担した場合、負担した葬式費用をプラスの財産から差し引くことができます。

相続税の申告は必要?

3,000万円+(600万円×法定相続人の人数)

相続した資産が基礎控除額を超えない場合は、相続税は掛からず申告も必要ありません。

例えば亡くなった人の資産が5,000万円

法定相続人が、配偶者と子供2人の合計3人の場合

基礎控除額=3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円

相続する資産5,000万円>基礎控除額4,800万円のため、相続税の申告を行う必要があります。

特例などの利用により、相続税が0円になった場合でも、申告の必要はあります。

特例とは?

ここでは、多くの人があてはまると思われる特例を2つ挙げます。

この他にも特例はあります。

配偶者の税額軽減

配偶者の取得した財産が、1億6,000万円以下または、配偶者の法定相続分相当額以下の場合は相続税が掛からない。

小規模宅地等の評価減の特例

一定の要件を満たした宅地は、通常の評価額から一定割合の評価減を受けることができます。

特に特定居住用住宅地等の要件を満たした場合、330㎡を限度面積として評価額を80%OFFできます。

相続については、ある程度勉強した上で、一度専門家に相談することがお勧めです

あまりに制度が複雑怪奇だからです

ZOOMによる無料相談

事前準備

各プランを利用する・しないに関わらず、相続に関してZOOMによる無料相談をすることができます。

ネットなどで調べると、一度無料相談ができるところは結構あるみたいですね

そのときの感触や見積もりを見て、決めても良いかもしれません

事前に相続に関する資料は送付されるので目を通しておきます。

ネットにつながる環境とパソコン、タブレット、スマホなどの機器があればOK。

ただし、映し出される書面がよく確認できるように画面の大きさパソコンの方が良いと思います。

ZOOM用のアドレスが送られてくるので、約束の時間になったら、そのアドレスをクリックして接続します。

- 亡くなった人の預貯金通帳など金融資産が分かるもの

- 固定資産を持っている場合登記済権利証

- 固定資産税・都市計画税納税通知書

- 送付された資料

相談時

NCP相続センターの行政書士などの専門家が対応してくれます。

用意したものを基にして、下記内容について、約1時間説明があります。

- 亡くなった日やお葬式の日を確認

- お葬式の費用を確認

- 家族が亡くなった後にやることを確認

- 銀行口座の数や預金額、生命保険の金額、固定資産税など財産について

- 給料や年金など故人の収入

- 各プランを利用する場合の料金の説明や納期、概算見積額の提示

今回に限らず、どこの会社でも最初の相続の面談では、大体似たような説明になると思います

故人の収入から、準確定申告が必要かどうかの判定を行います。

預貯金額など金融資産の合計や、生命保険金、固定資産税・都市計画税納税通知書の価格から、相続税の申告が必要か、相続税がかかるかの判定をします。

ここから、銀行口座の名義変更(解約)プランと持ち家・土地の名義変更プランを合わせたざっくりとした見積を提示されます。

相続税の申告プランが必要な場合、別途税理士と相談することになります。

物腰柔らかで、こちらからの質問にも明確に回答してもらえました

まとめ

生涯のうちに数回あるくらいのことなので、いざ起きると、戸惑うと思います。

しかも期限が設定されているので、あまり後回しにすることもできません。

1つの記事で全部を解決できるほど、相続は簡単ではありませんが、何となくでも流れを掴んでいただければ、と思いこの記事を書きました。

この記事が心の事前準備になり、相場を掴むきっかけになり、万が一のときには落ち着いて行動するに繋がれば、とても嬉しいです。

何事も準備をしておけば、必要以上に怖がる必要もなくなり、ぼったくりに遭うこともなくなります

コメント