お金がないと自由になれないなんて、超不自由!

私がずっと知りたかったのは、お金がなくても自由になれる方法でした。

思い立ったら隠居 週休5日の快適生活 P208

「お金なくして自由無し!」

それが定説だと思っていました。

しかし、必ずしもそうではなく、もっと肩の力を抜いて気楽に暮らす方法を見つけました。

「カネの話に疲れた。」

「FIREできるほどの資金はないけどブラックな会社から解放されたい。」

「働いても働いても生活するだけで疲弊している。」

そんな方に向けて、週休5日の隠居生活の様子が書かれた本書を紹介します。

贅沢はそんなにできないけれど、年収100万円もなくても人生楽しめる!

それができるとしたら、気持ちが少し軽くなりませんか。

実践している人がいるなら、その人がどんな生活をしているか知りたいです!

週2日だけ働く

著者は、週2日介護の仕事をして1か月7~8万円の給料が入るそうです(週休5日)。

それに対して、生活費は1か月7万円代とのことです。

確かに赤字にならず、生活できていますね。

この7万円には、家賃や水道光熱水費、食費はもちろん、医療費や税金、保険料、交際費など生活にかかるすべての額とのことです。

本書には、とある1か月の支出の内訳が公開されています。

ポイントは固定費である家賃が3万円以下と低い点と、年収が103万円以下ゆえに税金や社会保険料も安い点だと思いました。

国民年金は、低所得のため免除申請をしているそうです。

余談ですが、国民健康保険料は住んでいる市町村によっても異なるのでシミュレーションしてみると面白いです。

国民健康保険計算機|全国の市区町村の国民健康保険料を自動計算できる (kokuho-keisan.com)

隠居する前も、した後も、税金等を取られて手取りが少ないことには変わらないけど、同じ残らないなら、はじめから過労など辛い思いはしない方がましです。

ただし、過労でも税金をとられても稼ぎたいと思えば、そちらがましになります。(個人の価値観によります。)

手取りが少ないため、趣味は、お金がかからない一人で没頭できるものを見つけるのが良いそうです。

著者の場合は、読書(図書館で借りる)、映画鑑賞(古い映画は無料の動画サイトで見ることができる)とのことです。

衣類は、古着屋やディスカウントショップを利用します。流行に左右されない、オーソドックスなものを買うそうです。

こだわりを捨てれば、生活費はある程度落とすことはできそうです。

補足 国民年金保険料の免除って?

本書の中で気になったので調べました。

FP3級の内容です。「とらえず今はいいや」という場合は、軽く流してください。

国民年金保険料の免除の対象者は第1号被保険者のみです。

- 第1号被保険者は、国内に居住する20歳以上60歳未満の自営業者、学生、無職の人などが該当します。

- 第2号被保険者は会社員や公務員のような厚生年金や共済年金の加入者です。

- 第3号被保険者は、 20歳以上60歳未満の第2号被保険者の被扶養配偶者です。

第1号被保険者の保険料は、2022年度は月額16,590円です。

第1号被保険者の場合、保険料の納付が困難な人のため、保険料の免除または猶予の制度があります。

詳細は、こちらの日本年金機構のリンクからご参照ください。

制度の内容は変更になることもあるので、ご確認ください。

年金の制度や仕組み、保険料に関するもの|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

1 産前産後期間の保険料免除制度 出産日が2019年2月1日以降の人は、出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の保険料が免除され、その期間は保険料納付済み期間とされます。

2 法定免除 障害基礎年金を受給している人や生活保護法の生活扶助を受けている人は、届出があれば保険料の全額が免除されます。

3 申請免除 失業など経済的理由で保険料を納付することが困難な人(所得が一定以下の人)は、申請し、認められた場合には、保険料の全額または一部(3/4or半額or1/4)が免除されます。

4 学生納付特例制度 本人の所得が一定以下の学生は、申請によって、保険料の納付が猶予されます。

5 納付猶予制度 50歳未満で本人および配偶者の所得が一定以下の人は、申請によって保険料の納付が猶予されます。

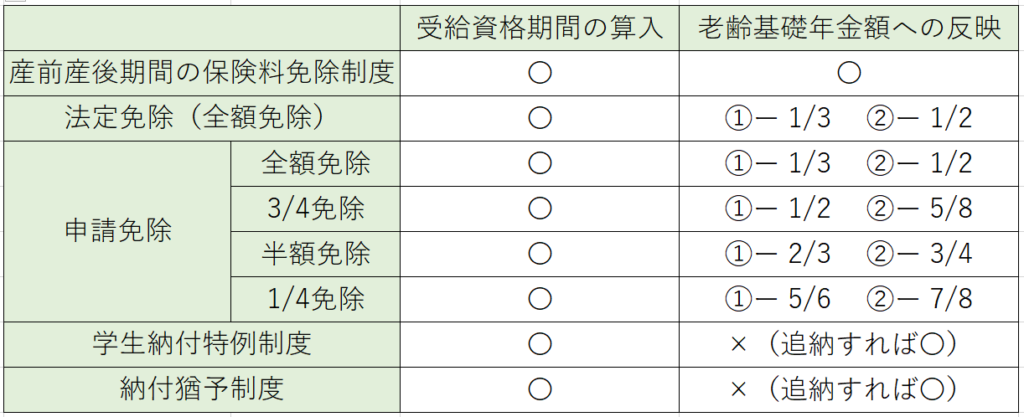

免除期間の年金額への反映は次の表のとおりです。(2021年時点)

①—免除等の期間が2009年3月までの反映率、②— 免除等の期間が2009年4月以降の反映率

保険料の免除または猶予を受けた期間については、10年以内なら追納が可能です。ただし、免除または猶予の翌年度から3年度目以降は、当時の保険料に一定額が加算されます。

ハタチ過ぎたら人生引き算

あれもこれもしたい、しなきゃと足し算で考えると、本当にやりたいことがどれなのか、わからなくなることがあります。

だったら、今日「何ができるか」と考えるよりも「何はしなくてもいいか」と消去法で考えた方がよいかもしれません。

例えば、著者の場合、「進学」、「就職」「結婚」、「貯金」、「人付き合い」、「親の期待に応えること」は今すぐしなくても良いことだったそうです。

今すぐやらなくていいことを引いていって、後に残ったものから死ぬ前にやっておきたいことだけをします。

就職して、毎日12時間以上働いて、土曜日も休日出勤で駆り出され、日曜日は死んだように眠っている。

よくある話かもしれませんが、「それはフツーじゃない!」と著者は断言しています。

やりたいことはやって、付き合いたくない人とは付き合わない。

「嫌いな人でも、いいところに目を向けて認めよう」はしんどい。

嫌いな人を好きになる努力をしている暇があったら、それは置いといて、すぐそばにいる好きな人を、もっと好きになりたい。

人付き合いで距離をとることの利点は、他人にあまり腹が立たなくなることです。

友人でも家族でもあまり近くにいすぎると、他人の領域に踏み込んだことを言って、お互いストレスの原因になります。

明日、死神のお迎えが来てもいいように今日を生き、辛い思いはせず、毎日楽しく暮らせることが優先です。

自分が好きなことが何か分からない人は多いです。

その場合、まずは「やりたくないことをして死なない」のが大事ですね。

半年くらい暮らせる貯金は必要

とはいえ、人生何が起こるかはわかりません。

いくら公的保険があるとはいえ、突然病気や事故に遭って、それなりの金額が必要になることもありえます。

貯金ゼロで自活能力がないと人に頼ったり、迷惑をかけたりすることになったりしてしまいます。

そのため、失職しても半年くらい暮らせる貯金は必要です。

そのとき生活費は安い方が、容易に必要な貯金を貯めることができます。

少しずつでもいいから貯金して、今の時点でできることだけやったら、あとはなるようになる!と割り切る。

将来の不安とは、必要以上に向き合わない。

景気のことなんて心配しても、個人ではどうにもならないですから。

最低限の貯金ができたら、どこへ行って、何をするか、全部の決定権が自分にある生活が隠居です。

逆に言えば、全部自分で決めなければならないです。

決まりきった型からはみ出ても平気、世間の目が気にならない人は隠居に適正があるといえます。

「働きもせず、ふらふらして」、と思われたり、言われたりするかもしれません。

それを適当に受け流す柔軟さは必要です。

私は、そういう生き方もありだと思います。

まとめ

この記事では、隠居の生活スタイルを紹介しました。

- 安いアパートを借り、

- 週に2日だけ働き、

- ストレスなく自分の生活を楽しむ。

贅沢はそんなにできないけれど、確かに週5日の自由が手に入る。

そんな方法があると知るだけで少しほっとしますね。

年収が100万円未満って生活キツイのでは、と思いましたが、ゆるく楽しそうで新しい価値に出会えたと思います。

本書の中では、隠居食や重曹を使った掃除の方法など生活コストを下げる方法が書かれていました。

全部を取り入れることはできないかもしれませんが、いいと思った部分を自分の生活に取り入れたいです。

外から見ると仙人のような生活に見えても、自分がそれを楽しめれば最強です。

コメント